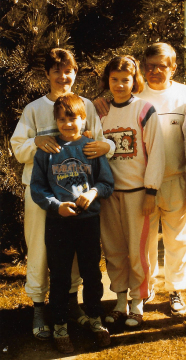

April 1990. Meine Familie stolz in neuen Jogginganzügen aus dem "Westen, topmodisch und bunt. Heute ist es mir peinlich. Mit unserer Sehnsucht nach neuen Waren aus dem Westen wollten wir den "DDR-Geruch" abstreifen und uns in den "Westen" integrieren.

April 1990. Meine Familie stolz in neuen Jogginganzügen aus dem "Westen, topmodisch und bunt. Heute ist es mir peinlich. Mit unserer Sehnsucht nach neuen Waren aus dem Westen wollten wir den "DDR-Geruch" abstreifen und uns in den "Westen" integrieren.

Zeitzeugenbericht zur "Wende"

Im Oktober 1976 erblickte ich das Licht der Welt. Um genau zu sein: Es war der achte Oktober, womit ich um nur einen Tag Verspätung den Geburtstag „unserer Republik“ verpasste. Mein Vater hatte große Sorge, ich könnte am Gründungstag der Deutschen Demokratischen Republik geboren werden, was seine Freude über den ersten Nachwuchs geschmälert hätte. Als Kind hörte ich ihn oft über „die Kommunisten“ schimpfen und sich über ihre „Dummheit“ aufregen. Damals wusste ich nicht, was diese Kommunisten waren. Aber nach der erschrockenen Reaktion meiner Mutter jedes Mal musste es etwas Schlechtes sein. Um ein Haar also wäre der „Ehrentag“ der DDR und damit die „Errungenschaft“ der Kommunisten auch mein Feiertag gewesen. Wurde er aber nicht – und mein Vater war´s zufrieden.

Ich jedoch war weniger froh und beneidete meine Schulfreundin, die eben genau am siebten geboren worden war. Denn anlässlich des Geburtstages unserer Republik hatten die Bürger*innen frei, um diesen freudigen Anlass gebührend feiern zu können. Überall gab es Festakte und Feierlichkeiten. So auch in unserem kleinen Dorf. Jedes Jahr stand am siebten Oktober auf unserem Festplatz namens Karl Marx ein Rummel. Dort gab es eine Bockwurstbude, Bierausschank, zwei Karussells und laute Musik. Der gesamte Platz war bunt geschmückt und die Leute schlenderten bester Laune zwischen den Ständen und Fahrgeschäften umher. Meine Schulfreundin hatte somit nicht nur an ihrem Geburtstag schulfrei, sondern bekam eine große Party frei Haus. Der Zufall wollte es nämlich, dass sie direkt an besagtem Karl-Marx-Platz wohnte. Alle ihre Gäste stürmten also, wenn die Kür der üblichen Kinder-Geburtstags-Spielchen wie Sackhüpfen, Topfschlagen und Eierlauf absolviert war, auf den Rummel und warfen sich ins lustige Treiben. Jede*r aus unserer Klasse wollte dabei sein, und es war ein Privileg, eingeladen zu sein. Um die Einladung zu meiner Geburtstagsfeier rissen sich die anderen Kinder nicht so sehr.

Da mein Geburtsjahr 1976 ist, war ich zum Zeitpunkt des Mauerfalls gerade erst dreizehn Jahre alt geworden. Bei wichtigen historischen Begebenheiten wissen die Leute oft noch, wo sie waren und was sie gerade taten. Für den elften September 2001 zum Beispiel kann ich die Frage beantworten, aber nicht für den neunten November 1989, der mein Leben sehr viel nachhaltiger veränderte. Für mich als gerade einmal Dreizehnjährige hatte die politische Entwicklung wenig Bedeutung. Ich ging am Abend des neunten November wie immer ins Bett, stand früh wie immer auf und ging zur Schule. Es gab, so glaube ich mich zu erinnern, keine nennenswerten Änderungen am Folgetag im Unterricht. Einige Tage später jedoch gab es eine Begebenheit, die mir als phantastisch im Gedächtnis geblieben ist. Mein Vater war nach dem neunten November überzeugt, dass die Kommunisten nun behaupten würden, sie wären ja schon lange für eine Wende in der DDR gewesen und würden diesen Umbruch sehr begrüßen. Und tatsächlich erklärte sich eine Lehrerin, die Mitglied der SED war und als äußerst parteitreu galt, unserer Klasse mit genau dieser Behauptung in fast genau den gleichen Worten, wie sie mein Vater vorhersagte. Damals glaubte ich, mein Vater hätte übersinnliche Fähigkeiten. Wie sonst hätte er das wissen können? Heute weiß ich, dass es sich dabei um ein bekanntes Verhalten von Anhänger*innen einer Diktatur nach dem Fall derselben handelt. Wer nur ein wenig hinsieht und mitdenkt, kann das erkennen. Aber nicht mit dreizehn Jahren, weshalb ich diese Begebenheit lange als Mysterium betrachtete.

Die nächste einprägsame Erinnerung aus dieser Zeit ist der erste Besuch unserer Familie im „Westen“. Wir wohnten in Brandenburg in direkter Nähe zu Berlin, so dass wir mit der Berliner U-Bahn „nach drüben“ fuhren. Ich sehe mich noch in einem einfachen Supermarkt in West-Berlin stehen, vor den Regalen mit Süßigkeiten und ungläubig auf die Schokoriegel starren. Unzählige Male haben wir sie aus den Werbespots im Fernsehen herbeigesehnt, und nun hätte ich nur meine Hand ausstrecken und nach ihnen greifen müssen. Twix hieß damals noch Raider, das Überraschungsei versprach einen Schlumpf in jedem siebten Ei, und natürlich Toffifee, da steckt viel Spaß drin für die ganze Familie. Was hab ich diese Familien beim Naschen von Toffifee beneidet. Die hatten echt viel Spaß. Mein Vater aber aß gar keine Schokolade, meine Mutter stand in der Küche, wenn wir Kinder fernsahen. Unsere Familie hatte keinen Spaß beim Schokolade-Essen. Konnte sie ja auch nicht. Wir hatten in der DDR ja auch kein Toffifee. Nun aber stand ich nur eine Armeslänge von diesem leckeren West-Angebot entfernt und durfte mir etwas aussuchen. Das tat ich auch. Aber gegessen hab ich es nicht. Jedenfalls nicht alles. Über Jahre hatte ich mir angewöhnt, von Süßem aus dem „Westen“ nur kleine Bissen zu nehmen. Ein Mars oder Snickers überlebte bei mir Monate, bis ich die vergammelten Riegel wegwerfen musste.

Neugierig war ich auch auf andere „West-Produkte“. Beispielsweise das Shampoo „Timotei“, das bei Anwendung blonde und seidige Haare bis zum Po versprach. Oder das Putzmittel namens „Meister Proper“, durch das sich die Hausfrau in der Werbung in den Badfliesen spiegeln konnte. Doch nicht nur das. Von den blankgeputzten Fliesen lächelte ein muskulöser, glatzköpfiger Mann in engem T-Shirt zurück. Als ich dieses Wundermittel bei uns zu Hause entdeckte, probierte ich es selbst aus. Ich zückte einen Lappen, tropfte etwas von der Flüssigkeit darauf und rieb über unsere Badfliesen. Dann starrte ich auf die Stelle und wartete auf den zwinkernden Muskelprotz. Überraschenderweise war alles, was ich sah, die beige gesprenkelte Fliese. Weder mein Konterfei noch ein anderes Gesicht zeigten sich. Es war eine einzige Enttäuschung. Konnte es denn sein, dass der Werbespot nicht die Wahrheit erzählte? Wurde im Westen gelogen? Hatten unsere Lehrer*innen am Ende doch recht mit der Behauptung, das „imperialistische Ausland“ würde seine Bürger*innen hinters Licht führen? Plötzlich war ich nicht mehr so sicher, ob Timotei tatsächlich so schöne Haare machte.

Von unserem ersten Ausflug in die andere Berliner Hälfte kehrten wir so spät zurück, dass ich vor verschlossener Tür unserer Schule stand, in der an diesem Abend eine Schuldisco unserer Klasse stattfand. Enttäuscht trottete ich nach Hause. Zum Glück wohnten wir gleich um die Ecke. Es dauerte nicht lange, da klingelte es bei uns zu Hause Sturm. Einige meiner Klassenkamerad*innen redeten aufgeregt und gleichzeitig auf mich ein, sobald ich die Haustür geöffnet hatte. Erst nach einigen Minuten erfasste ich den Sinn ihres Besuches. Sie wollten mich abholen und zur Disco eskortieren. Es ginge um Leben und Tod. Was war geschehen? Mein damaliger Freund tanzte gerade mit einem anderen Mädchen. Das heißt eigentlich tanzte das Mädchen mit meinem Freund, denn die machte sich unerhört forsch an ihn ran und der arme Junge hatte keine Chance, sich zu wehren. Wir waren Teenager mit nahezu jungfräulichen Vorstellungen von Mann-Frau-Beziehungen. Die Tatsache, dass zwischen den beiden Tanzenden, die frivol die Arme umeinander gelegt hatten, nur noch eine Handbreit Platz war, schien uns unerhört und verboten. Zumindest verboten, wenn es das falsche Mädchen war. Das richtige Mädchen war nämlich ich, und die andere nutzte die Gunst der Stunde meiner Abwesenheit schamlos aus. Aufgekratzt stürzte unsere Gruppe zurück zur Schuldisco und die Verwicklungen und Verwirrungen einer Soap-Opera nahmen ihren Lauf. Das waren die Probleme, die mich im November 1989 beschäftigten. Dass es die DDR bald nicht mehr geben und sich das System ändern sollte, wurde mir erst im folgenden Jahr richtig bewusst.

Im September 1990 wechselte ich in die achte Klasse an unserer Polytechnischen Oberschule – genau wie alle anderen Schüler*innen meiner Jahrgangsstufe. Das wäre nicht geschehen, wäre es nicht zum Zusammenbruch der DDR gekommen. In der siebten Klasse wäre ein Auswahlverfahren unter den Schüler*innen durchgeführt worden. Einige wenige hätten die Genehmigung zum Wechsel an die erweiterte Oberschule erhalten, um das Abitur ablegen und anschließend ein Studium beginnen zu dürfen. Dieses Privilegium galt jedoch nicht für alle im Arbeiter- und Bauernstaat. Vor allem Kinder der Arbeiterschicht sollten dieses Vorrecht erhalten, oder Kinder von Parteigetreuen. Beides traf auf mich nicht zu. Mein Vater war Gas-Wasser-Installateur, hatte einen Meistertitel und einen eigenen kleinen Betrieb. Selbständige waren in der DDR nicht gut gelitten. Beinahe traumatisiert erzählte er uns immer wieder von seinem ersten Unterrichtstag an der Meisterschule, als der Lehrer die Schüler verächtlich anschaute und behauptete, keiner der Anwesenden würde in der DDR Erfolg mit einer selbständigen Tätigkeit haben. Meine Mutter hatte kein Abitur und absolvierte eine Ausbildung zur Apothekenfacharbeiterin. So weit, so gut. Dann jedoch schloss sie parallel zur Arbeit in der Apotheke ein Fachschulstudium zum Pharmazieingenieur ab und gehörte fortan als Diplomeignerin nicht mehr zur Arbeiterschicht. Also auch meine Mutter war keine Garantin für die Zulassung zum Abitur. Und beide Elternteile waren nicht in der Partei. Das waren schlechte Voraussetzungen. Dazu kam, dass mein Vater mit seiner Ablehnung des Regimes nicht hinterm Berg hielt. Im Sommer spielte er bei Festen in unserem Garten auf dem Akkordeon die Nationalhymne der DDR. In den Augen des Staates eine Verunglimpfung. Meine Mutter ermahnte ihn jedes Mal zischend, aber vergeblich. Er legte sich dann nur mehr ins Zeug und trällerte lauthals dazu. Das Gefährliche daran war, dass unser ABV, Abkürzung für Abschnittsbevollmächtigter und das DDR-Pendent zum Blockwart der Nazis, in der Parallelstraße wohnte. Im Heimatkundeunterricht in der vierten Klasse mussten wir dieses Wort in unser Din A5-großes Heft schreiben. Meine Aufgaben in der Schule nahm ich stets sehr ernst, so dass ich mit Elan den Füller ansetzte und in großzügigen und geschwungenen Buchstaben „Abschnitt“ schrieb. Da war ich schon auf der Hälfte der Zeile angekommen. Etwas enger und kleiner fuhr ich mit „sbevoll“ fort und merkte, dass der Platz echt knapp werden würde. „mächtigt“ passte dann gerade noch auf die Linie und „er“ quetschte ich schon nur noch an den Rand außerhalb der Linie. Sah nicht schön aus. Daraufhin beschloss ich, förderhin nur noch die Abkürzung zu benutzen. Unser ABV also wohnte in der Parallelstraße und hörte die musikalischen Entgleisungen in unserer Familie. Das hätte Ärger geben können. Gab es zum Glück nicht. Zum einen wurden solche Verstöße in den 1980er Jahren längst nicht mehr so streng geahndet. Zum anderen hatte unser ABV vermutlich keine Lust, nach Feierabend oder am Wochenende Verhöre zu führen und Berichte zu schreiben. Aber die Frau vom ABV war die oben bereits erwähnte linientreue Lehrerin an meiner Schule, die sich sicher dafür eingesetzt hätte, dass ich nicht zum Abitur zugelassen worden wäre, obwohl meine schulischen Leistungen dem sehr wohl entsprachen. Dieses Auswahlprozedere wurde mit dem Zusammenbruch der DDR aufgehoben. Stattdessen hatten alle Schüler*innen plötzlich die freie Wahl: Realschule, Gymnasium, danach Ausbildung oder Studium, ganz ohne Zwang und Einmischung des Staates. Ich war unheimlich erleichtert, eine berufliche Entscheidung vorerst nicht treffen zu müssen, weiter zur Schule gehen zu dürfen, einen Abiturabschluss zu bekommen, um anschließend neu über das Weitere zu entscheiden. So schloss ich nach dem Abitur eine dreijährige Büroausbildung ab und studierte später noch. Dieser glücklichen Wende für meinen beruflichen Werdegang bin ich mir bis heute bewusst und äußerst dankbar.

Meine Ausbildung begann ich 1997, also noch keine zehn Jahre nach der Wende. Das Büro, in dem ich arbeitete, lag im Westteil Berlins, ebenso die Berufsschule. In den zahlreichen Vorstellungsrunden in neuen Gruppen war es zu dieser Zeit üblich, gleich nach der Nennung des eigenen Namens auch den Teil Deutschlands zu nennen, aus dem man kam. Es war damals noch von Belang, ob das Gegenüber „Wessi“ oder „Ossi“ war. Mit der Bahn kreuzte ich täglich den ehemaligen Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße. Lange sank ich jedes Mal in die Sitzbank zurück, wenn ich wieder im Ostteil war, denn dann war ich wieder „zu Hause“. Schon drei Jahre später im Studium wurde die Zugehörigkeit zu Ost oder West nicht mehr thematisiert. Oft wussten wir Studierende lange nicht voneinander, aus welchem Teil Deutschlands die anderen kamen. Das ploppte erst dann auf, wenn es in den Gesprächen um „DDR-Dinge“ ging und die einen redeten, während die anderen schwiegen. Letztere mussten dann wohl aus dem Westen sein. Ich erinnere mich an eine muntere Unterhaltung über die Pioniernachmittage, die an den Schulen regelmäßig jeden Mittwoch stattfanden. Meist waren diese Zusammenkünfte spaßig. Es wurde gebastelt, musiziert, Sport getrieben. Ab und an wurden auch unsinnige Aufgaben verteilt, wie das Staubwischen in unserer Egon-Schultz-Gedenkecke. Egon Schultz war Lehrer, Soldat, Genosse und wurde „hinterrücks von den westlichen Feinden am imperialistischen Schutzwall in Berlin“ erschossen. Nach der Wende stellte sich heraus, dass die Umstände seines Todes keinesfalls so eindeutig waren. Angeschossen wurde Schultz bei der Entdeckung eines Fluchttunnels von den Fluchthelfern, aber auch – im Tumult – von den eigenen Kameraden. Diese Tatsache wurde verheimlicht, so dass ihn sein Tod in Ausübung der „vaterländischen Pflicht“ an der Grenze der DDR zum Namenspatron etlicher Kasernen und Schulen privilegierte, so auch unserer Schule. Sein Foto zierte unseren Haupteingang, auf unserem Appellplatz stand ihm zu Ehren ein Gedenkstein, und es gab die Gedenkecke mit Fotos und Urkunden, die niemanden interessierte, einstaubte und gelegentlich gesäubert werden musste, beispielsweise zum Pioniernachmittag. Diese Arbeiten waren nicht sehr beliebt, taten aber auch nicht weh und wurden von uns Schüler*innen ohne Murren und möglichst schnell erledigt.

Anstrengend wurden diese Nachmittage erst bei Sitzungen des Gruppenrates. Zu diesen offiziellen Terminen mussten wir in Pionierkleidung, mindestens aber mit Pionierhalstuch erscheinen. Diskutiert und beschlossen wurden Aufgaben des Gruppenrates, die Verteilung der Funktionen, wie Stellvertretung oder Agitation, sowie Details zur Pionierarbeit – so langweilig, dass ich mich auch mit viel Mühe nicht mehr an Genaues erinnere. Lediglich das pseudopolitische Getue unserer Klassenlehrerin und der gespielte Ernst blieben mir im Gedächtnis. Ähnlich lächerlich empfanden meine Mitstudierenden diese Veranstaltungen, worüber wir uns köstlich amüsierten. Plötzlich empörte sich eine Mitstudentin und wies uns auf den manipulativen Charakter dieser Treffen hin und die ideologische Indoktrination von Jugendlichen durch den Staat. Sie hatte recht, aber uns Schüler*innen war das damals nicht bewusst. Zum einen waren wir noch sehr jung, das politische Denken war noch nicht entwickelt. Zum anderen kannten wir es nicht anders. Das war halt so, da machte man eben mit. Auf Nachfrage sagte meine Mutter, dass sie uns Kinder in die Pionierorganisation schickte, um Benachteiligungen für uns zu vermeiden. Heute ist mir das ein wenig peinlich und ich denke an eine Bemerkung unserer Katechetin aus der Christenlehre darüber, dass die Treffen der Hitlerjugend ebenso an einem Mittwoch stattgefunden hätten. Das freilich sagte sie erst nach dem Fall der Mauer. Ob diese – zufällige? – terminliche Kontinuität der Tatsache entspricht, konnte ich seinerzeit nicht einschätzen. Allein die Vermutung, eine Organisation unserer „antifaschistischen Republik“ könnte etwas gemein haben mit den Faschisten, schien mir absurd. Durften wir uns doch glücklich schätzen, in der „sicheren“ DDR zu leben, der „besseren“ Nachfolgerin des Dritten Reiches. In unserer DDR ging es allen gut, alle hatten Arbeit, zu essen, eine Wohnung. Besonders eindrucksvoll schien sich mir dieses Bild auf einer Klassenfahrt nach London im Jahr 1991 zu bestätigen. Bei einem Bummel durch die Stadt wurde ich plötzlich von einem enormen Gestank aus meinen Gedanken gerissen, den ich aus dem Tierpark von den Wildschweingehegen her kannte. Das verwunderte mich, denn ich stand inmitten einer Großstadt. Dort erwartet man keine Wildtiere. Ich erschnüffelte die Richtung, aus der der Geruch kam, drehte mich um und erblickte neben mir eine erbärmliche Gestalt in zerlumpter Kleidung, mit schmutzigen Haaren und einem vollgepackten Einkaufswagen. Ein Obdachloser, der nach Schweinemist roch. Ich war entsetzt und peinlich berührt und sah die gebetsmühlenartigen Wiederholungen unserer Lehrer*innen, im „imperialistischen Ausland“ würde es den Bürger*innen schlecht gehen, scheinbar bewiesen. Diese Begebenheit verunsicherte mich ob der anstehenden Wiedervereinigung mit Westdeutschland.

Da meine Familie in den 1990er Jahren nach Berlin zog, hatten wir täglich Kontakt zu den „Wessis“. Wir Kinder lernten und studierten gemeinsam mit Heranwachsenden aus dem ehemaligen Westteil Deutschlands und bauten einen „gemischten“ Freundeskreis auf; unsere Eltern arbeiteten mit ehemals westdeutschen Kolleg*innen zusammen. Da gab es anfangs Vorurteile und Mistrauen, und zwar auf beiden Seiten, aber schnell auch gute Momente, gemeinsame Interessen und Kollegialität. Diese Erfahrungen hatten wir unserer Verwandtschaft aus Thüringen voraus. Ich erinnere mich, dass meine Großeltern, die auf dem Land mitten in der ehemaligen DDR lebten, noch lange die Meinung vertraten, die „Wessis“ wären alle geldgierig und arrogant. Persönlich kannten sie zwar keine, aber sie kannten jemanden, der einen kennt, der einen getroffen hat, und im Fernsehen wurde das ja auch immer wieder gezeigt. Diese Einschätzung deckte sich keinesfalls mit unserem Alltag. An dieser Stelle gerieten wir oft in eine heftige Diskussion, in der wir Berliner in die Verteidigerrolle unserer westdeutschen Freund*innen und Kolleg*innen gerieten. Im Jahr 2009 lernte ich meinen Mann kennen, der aus der Lausitz stammt. Bis heute höre ich dort diese alten pauschalen Argumente über die „Wessis“. Ich bin jedesmal erstaunt, immerhin fiel die Mauer vor nunmehr dreißig Jahren. Der Mensch fürchtet sich vor dem Fremden und kann nur das lieben, was er kennt. Diese alte Weisheit zeigt sich aktuell leider sehr deutlich beim Umgang der Deutschen mit Geflüchteten, aber eben auch bei ehemaligen DDR-Bürger*innen mit sehr begrenztem Kontakt zu ehemals Westdeutschen. Physisch ist Deutschland eins geworden. In den Seelen und Köpfen seiner Bürger*innen wird es wohl noch etwas dauern. Aber ich bin guter Dinge, denn für die Kinder meiner Generation sind DDR und BRD Konstrukte, die sie nur aus Geschichtsbüchern kennen, die Begriffe „Wessi“ und „Ossi“ sind ihnen fremd und durch die Globalität verlieren Grenzen und Nationalitäten für sie ohnehin an Bedeutung.

Neulich erst habe ich eine Dokumentation gesehen über die Siedlung Wandlitz, in der die DDR-Politiker*innen abgeschottet vom Rest der Bevölkerung wohnten. Ich sehe die Bilder und höre die Worte, weiß, dass alles stimmt, und glaube doch an eine fiktionale Erzählung. Es scheint zu phantastisch. Wasser predigen und Wein trinken – das hält sich nicht auf ewig, tat es aber immerhin vierzig Jahre.